上杉鷹山が

財政立て直しのために興した御用窯

財政立て直しのために興した御用窯

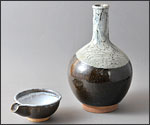

ルーツは、米沢藩の財政立て直し策として第9代藩主上杉鷹山が興した「成島焼」。相馬焼の技法を学び、後に相良(さがら)人形の祖となった相良清左衛門と、藩士の立岩善五郎が指揮して、天明元(1781)年、米沢の成島(なるしま)に御用窯を開きました。明治期に廃窯、大正期に再興したものの再び廃窯。昭和50(1975)年から水野哲氏が「米沢焼」として再再興し、「焼き物の里」蘇生を目指しています。

米沢藩の「質実剛健」を思わせる

青くて深い飴色の日用雑器

青くて深い飴色の日用雑器

成島焼の特徴は、黒・白・青色の釉薬をかけて焼く、どっしりとした深い風合い。かつて萩・唐津・上野の各窯場で修行をした水野氏は、復興以後、成島で採れる土を中心に、解体されたかやぶき屋根の藁など、地元の材料のみを使った成島焼を作っています。同時に水野氏は、現地に残る鷹山公時代の“登窯”復活計画にも取り組んでいます。

●皿 ●鉢 ●徳利 ●水がめ ●油つぼ

![]()

米沢焼 鳴洲窯

〒992-0083 米沢市広幡町成島914

電話&FAX:0238-37-2839

電話&FAX:0238-37-2839

動画で紹介 (置賜総合支庁 産業経済企画課 制作)