山形の豊富な漆と木材を材料に

山形の職人技が集結した仏壇づくり

山形の職人技が集結した仏壇づくり

国の伝統的工芸品指定を受ける日本最北の仏壇が

山形で作られ、この地に定着した経緯を探ります。

山形で作られ、この地に定着した経緯を探ります。

日本における仏壇の発祥

わが国で仏壇を家庭にまつる風習が発祥した由来には諸説ありますが、その中の一説に、江戸時代以前に浄土真宗の門徒の間で始まったというものがあり、日本の伝統的な「金仏壇」も、浄土真宗の本山や寺院を模して作ったといわれています。その後、仏壇が一般庶民に広まったのは、すべての人が寺院檀家に入る「檀家制度」が始まった江戸時代に入ってから。社会が安定すると、日々仏壇に向かって拝み、先祖の命日には僧侶を招いて供養するといった現代につながる日本の風習が生まれました。

山形仏壇の誕生

仏壇が庶民に広がると、仏壇産地も全国各地に形成されます。山形では、享保年間(1724~1777)に江戸の彫工・後藤茂右衛門下に弟子入りした星野吉兵衛が、山形に戻り、欄間や仏具製作を始めたことに端を発します。その後、次男の2代目吉兵衛広高が、同じ後藤門下で彫刻技術を習得。地元山形の漆塗師、蒔絵(まきえ)師、金工錺(かざり)職人などを集めて、仏壇づくりと販売を開始しました。

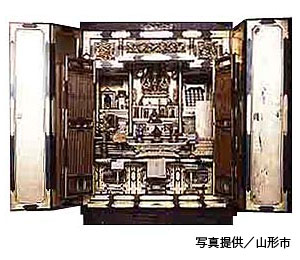

2代目星野吉兵衛広高が文化14(1817)年に製造した山形仏壇。沈金模様を施した「黒金具」や「木目出」という漆塗方法などの特色が見事に残されています。

この記事に関連する品目の紹介ページ

仏壇製作を発展させた山形の土壌

もともと山形は、良質な漆液が周囲の山岳から豊富に採取できるため、早くから漆工業が栄えました。また江戸初頭には、山形藩主・最上義光によって漆師を始めとする諸職人が優遇され、また、最上川舟運の発達により京・大阪から優れた職人技や文化が伝わったため、山形の職人技術が高まりました。出羽三山信仰など、信仰に篤い地域性も加わり、仏壇製作はますます盛んになっていきます。

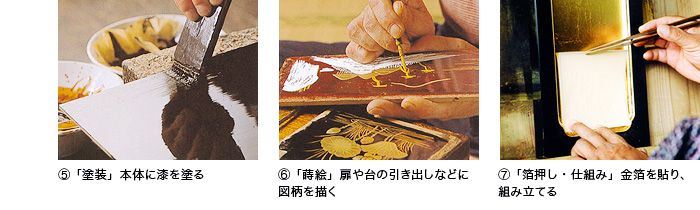

7分業による量産体制の確立

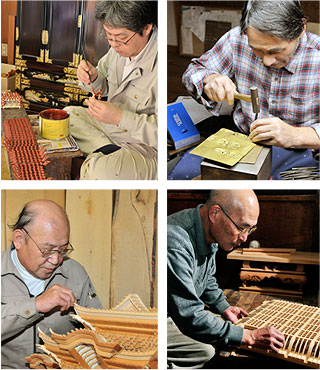

同業者が増え、仏壇製作が地域の重要産業に発展した明治28(1895)年頃、山形仏壇は「木地、宮殿(くうでん)、彫刻、金具、塗、蒔絵、箔押し・仕組」の7分業に分かれた量産体制に変わります。その16年後には、同業者が集まって組合を創設。明治期以後、全国各地で金箔を使わずに木目を活かした「唐木仏壇」が作られ始めるなか、山形仏壇は日本伝統の金仏壇製造を守り続け、昭和55(1985)年に国の伝統的工芸品指定を受けました。

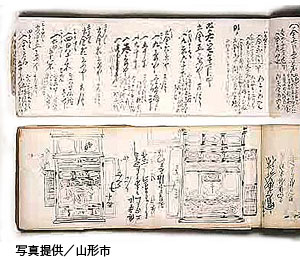

彫り師など諸職人へ発注した記録帳「職人渡方帳」と、注文を請けた時の明細帳「細工請取帳」。

伝統と特色を活かした

新しい山形仏壇の創造に向けて

新しい山形仏壇の創造に向けて

海外産などの仏壇に押され、日本の仏壇製造業が

低迷するなか、山形仏壇の組合は新たな取り組みを始めています。

低迷するなか、山形仏壇の組合は新たな取り組みを始めています。

仏壇製造における日本の現状

現在、日本の仏壇には、江戸初頭以来の伝統「金仏壇」と、明治期に生まれた「唐木仏壇」、そして昭和後半に登場した「家具調仏壇」の3タイプがあり、国の伝統的工芸品指定を受けた15産地を筆頭に、全国各地で製造が行われています。その一方で、中国やベトナムからの安価な輸入仏壇が大量に国内を出回るようになり、伝統的な仏壇製作を行う職人は、大きな痛手を受けています。

「新・山形仏壇」研修スタート

こうした背景を受け、山形県仏壇商工業協同組合では現在、新たな事業を開始しています。そのひとつが研修事業です。組合では以前から、製造工程ごとに分かれて研修会を行ってきましたが、平成21年度からは、現代の居住空間を考慮した「新・山形仏壇」の研究会を開始。初年度は木地部が研修を行い、順番で年度ごとにすべての部会が開催する予定です。また、需要開拓事業も全国に向けて行うなど、組合をあげて産地の発展に励んでいます。

山形県仏壇商工業協同組合の加盟数は現在30人。木地部、宮殿部、彫刻部、金具部、塗部、仕組部、商部で構成されています。(平成30年4月末現在)