全国の生産量の大部分を占める

天童の将棋駒づくりは、藩士の内職が起源

天童の将棋駒づくりは、藩士の内職が起源

山形市の北側に隣接する人口約6万2000人の天童市が、

日本一の将棋駒産地となった歩みをふり返ります。

日本一の将棋駒産地となった歩みをふり返ります。

将棋のルーツは古代インドから

そもそも将棋は古代インドを発祥とし、奈良時代に日本へ伝わりました。城跡や各地の遺跡で発見された古い駒から、かつては貴族や武士が自分で駒を作り、将棋を指していたとがわかります。本格的な駒づくりが始まったのは安土桃山時代末。能書家・水無瀬兼成(みなせかねなり)が黒漆と筆で書く「書き駒」を確立しました。江戸時代に入ると家元制度が成立。その後、将棋は庶民の間にも広がっていきます。

天童織田藩の駒づくり

天童で将棋駒づくりが始まったのは、将棋が庶民に定着した江戸後期。当時、天童織田藩の財政は大変な窮乏に苦しんでいました。そこで、織田藩はかつて米沢藩から技を学んだ駒づくりで財政を立て直そうと、藩士たちに奨励。幕末には、天童伝統の草書体による書き駒の基礎が築かれたといいます。

天童で書き駒づくりが盛んになった江戸後期から明治期にかけて、全国には名駒師が次々と登場しました。「彫り駒」「彫り埋め駒」「盛り上げ駒」といった中高級駒もこの時代に生まれます。

この記事に関連する品目の紹介ページ

大衆駒の大量生産地へ拡大

駒づくりが本格的な産業となったのは明治期に入ってから。旧藩士が木地師と書き師に分かれて分業生産を始めたことで、天童は大阪などと並ぶ大量生産地となっていきました。さらに大正期に入ると、いち早く駒木地の機械化を開発。駒の書き手は、大人だけでなく子どもたちも担うなど、天童は町をあげての分業体制に入りました。「押し(スタンプ)駒」も導入した昭和初期には、大阪を退けて、全国一に成長します。

将棋駒づくり日本一

しかし昭和30(1955)年代のピークを境に、押し駒と書き駒は急速に衰退。大正期に東京から取り入れた「彫り駒」が主流となり、40~50年代には「彫り埋め駒」や「盛り上げ駒」といった高級駒の技術研究も始まりました。現在は、機械による彫り駒を中心に、押し駒・書き駒・彫り埋め駒・盛り上げ駒の5種類を製作。大衆駒から中高級駒まで、あらゆる駒を作る生産地となっています。

天童将棋駒の伝統は、駒木地に漆で直接文字を書く草書体の書き駒ですが、戦後は楷書体が主流となり、草書体は一時まったく書かれなくなったといいます。

市と組合が一体となって進める

伝統的手工芸が息づく街づくり

伝統的手工芸が息づく街づくり

将棋駒づくり日本一の天童市は、

将棋文化の伝承と普及に励んでいます。

将棋文化の伝承と普及に励んでいます。

「将棋駒のまち天童」

天童の将棋駒は、160年に及ぶその歴史の中で、生産規模をただ拡大させただけでなく、地域全体の発展そのものとなってきました。現在、市では「子ども将棋大会」や「全国中学生選抜将棋選手権大会」などを毎年開催し、将棋文化を次世代に普及させています。また、桜まつりの時期に舞鶴山で開催する「人間将棋」では、「将棋駒のまち天童」を県内外に広く発信。毎年、多くの観光客が天童を訪れ、その歴史文化に触れています。

国の「伝統的工芸品」指定を受けて

天童には現在、

「書き師」「彫り師」「盛上げ師」といった職人が約20人おり、量産型の駒づくりをしている事業者や高級品駒を作っている工房がそれぞれ数軒あります。

そのうち、名工と呼ばれる職人たちによる手技の駒は、平成8年に国の伝統的工芸品の指定を受けました。これを受け、天童市は後継者育成講座を開始。山形県将棋駒協同組合と協力しながら、伝統的な職人技の継承と将棋による地域発展に力を注いでいます。

いたるところに将棋駒のモニュメントがある天童市内。JR天童駅に併設された「天童市将棋資料館」には、昔の製造道具や歴代の銘駒などが展示されています。

駒木地の木目の揃えから、漆の調合、盛り上げまで

すべてが気の抜けない仕事です

すべてが気の抜けない仕事です

国の伝統的工芸品指定を受けている駒には、

書き駒・彫り駒・彫り埋め駒・盛り上げ駒の4種類がありますが、

ここでは伝統工芸士・桜井和男さんによる盛り上げ駒の作り方を紹介します。

書き駒・彫り駒・彫り埋め駒・盛り上げ駒の4種類がありますが、

ここでは伝統工芸士・桜井和男さんによる盛り上げ駒の作り方を紹介します。

① 木地の準備

駒木地の原料となるツゲの板材を御蔵(みくら)島から取り寄せ、数年乾燥させたら、駒のサイズに合わせて四角形に木取りをします。その中から同じような木目模様のものを40枚選んだら、五角形の駒形に切りそろえます。

② 40駒分の字母紙(じぼし)を作る

薄紙に40駒分の字を書き写します。「今はゴム印や印刷が一般的ですが、私はひと駒ずつ手書きで写していくんです。これが『字母紙』作りという、とても大事な作業です」と桜井さん。

③ 字を彫る

字母紙ができたら一枚ずつ切って、駒木地に貼りつけます。そして駒を駒彫り台に固定し、印刀を使って一枚一枚文字を彫り込みます。

④「彫り埋め」作業をする

40駒をすべて彫ったら、砥の粉(とのこ)と生漆(きうるし)で錆漆(さびうるし)を調合し、彫った部分を錆漆で埋めます。漆は乾燥すると沈着するため、錆漆で彫りを埋めて乾かすという工程を、表面が平らになるまでくり返します。

⑤「研出し」と「瀬戸引き」

彫りが埋まり、完全に漆が乾いたら、4~6段階の研磨紙で研出(とぎだ)します。また、目の細い研磨紙で研出した後に、瀬戸物で表面を磨くことを「瀬戸引き」といいます。この段階で工程を終了するのが「彫り埋め駒」です。

⑥「盛り上げ」と「磨き」

蒔絵筆を使って、漆で字を浮き出るように盛り上げていきます。漆を立体的に、かつ均一に乗せるには、盛り上げ師の高度な技が必要となります。こうしてできる盛り上げ駒は、プロ棋士が対局で使う最高級品となります。

工程② 鉛筆で字を写し、字母紙をつくります

工程③ 駒に字母紙を貼り、字を彫ります

工程④ 錆漆による彫埋め作業には1ヶ月を要します

工程⑥ 漆で字を浮き出るように盛り上げます

天童将棋駒の伝統を未来へつなげる

3人の伝統工芸士たち

3人の伝統工芸士たち

書き駒・彫り駒・盛り上げ駒の各分野において、

特に秀でたスペシャリストを紹介します。

特に秀でたスペシャリストを紹介します。

書き師・故伊藤太郎さん(太郎・仁寿)

大正14(1925)年生まれの伊藤太郎さんは、書き駒を専門とする書き師でした。伊藤さんが、初めて書き駒づくりをしたのは小学4年生。当時、子どもたちは小遣い稼ぎで下級駒を書いていました。戦後、本格的に書き師に弟子入りしてからは、一日1200枚ほどの駒の裏表に字を書いていたといいます。その後、時代の変遷から彫り駒が主流となり、書き師の数が減少しても、伊藤さんは書き駒の道一筋に進んできました。「天童の伝統は書き駒ですから誇りを持って書いています。でも、本来の伝統である草書体を書く人は数名しかいなくなりました。それが残念ですね」。当時そう語る伊藤さんは、一時ほとんど書かれなくなった草書体を昭和50(1975)年代に復活させた名工で、平成9年には伝統工芸士の認定を受けています。

「書き駒は、下書きをせずに黒漆の筆で一気に書きますから、書き手の個性がはっきり出ます」と語る伊藤太郎さん。号は、草書に「太郎」、楷書に「仁寿」を使い分けています。

彫り師・国井孝さん(天竜)

機械彫りが主流の天童の「彫り駒」生産において、一貫して手彫りをしているのが国井孝さんです。しかも国井さんは、字母紙なしで直接彫る「すかし彫り」ができる稀少な職人。そんな国井さんの彫り歴は、中学生の時に始まります。「近所にいた彫り師の刃物で勝手に彫っていたんです。みつかると逃げたりして(笑)。それで慣れてしまったんですね」。中学を卒業すると同時に彫り師として独立。その後、技を高めるため、山形の高級駒の父といわれる名匠・国井香月の元で技術を習得しました。手作業による彫り仕事が減り始めてからは、機械彫りとの差別化を計るため、木地からこだわって駒を彫る高級駒づくりに転換。全国屈指の彫り師のひとりとして活躍しています。

彫り師としての類まれな技を持つ国井孝さんは、とても明るいお人柄で、平成14年には自叙伝『おれは天に昇る龍になる』を発行しました。平成9年伝統工芸士認定。

盛り上げ師・桜井和男さん(掬水)

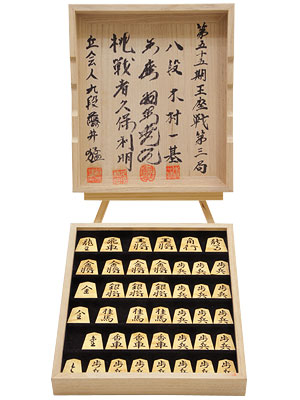

分業体制による大衆駒が全盛だった天童において、「盛り上げ駒」に着眼し、研究を始めた職人がいました。そのひとりが桜井和男さんです。桜井さんが初めて盛り上げ駒を手がけたのは、社会人になって「書き駒」職人として駒づくりをしていた昭和48(1973)年でした。「天童でも、東京駒に負けない駒を作ろうと、兄弟子の村川秀峰さんと研究を始めたんです。でも、盛り上げ技術を教える人が天童にはいないわけですから、漆との格闘が何年も続きましたね」。昭和60(1985)年、数人の職人仲間と展示会を開催し、天童の高級駒を世に示しました。同年、桜井さんの駒はタイトル戦に初めて使用され、以後、全国に名を馳せる盛り上げ師として銘駒を作り続けています。

現在、桜井和男さんのご長男・亮さんも「淘水(とうすい)」という号で盛り上げ駒を製作。令和2年の名人戦第2局に使用されました。平成9年伝統工芸士認定(桜井和男氏)。

木と漆と文字による

およそ3cm四方の芸術世界

およそ3cm四方の芸術世界

表情豊かな木目の模様と、黒く輝く漆の艶、

そして美しい文字の形が融合する、小さな日本の芸術品。

そして美しい文字の形が融合する、小さな日本の芸術品。

将棋駒の魅力のひとつは、駒木地に現れる木目の表情にあります。その最たるものは、木の宝石と称される御蔵島産のツゲの木目で、最高級品の盛り上げ駒などに使用されています。また、もうひとつの魅力は、日本の伝統美といえる洗練された書体の数々で、その数は150ほどあるといわれています。そして、それらの文字を象る漆の艶と躍動感。3cm四方といえども、小さな駒には無限の芸術性が広がっています。

現在、天童では、

「書き師」「彫り師」「盛上げ師」といった職人が約20人、量産型の駒づくりをしている事業者や高級品駒を作っている工房がそれぞれ数軒あり、

全国の小売業者や顧客に販売しています。