「陶芸の里」として知られる

山形で最も古い歴史を持つ平清水焼

山形で最も古い歴史を持つ平清水焼

山形市の東南、千歳山(ちとせやま)の南麓が平清水の里です。文化年間(1804~1817)、常陸(ひたち)の国から来た小野藤次平(おのとうじへい)が陶祖と言われていますが、それ以前から焼き物が作られていたとも伝えられています。文政年間(1818~1829)、相馬藩の安倍覚左エ門(あべかくざえもん)がこの地を訪れて窯を開き、村内に相馬焼の手法が普及して窯業の一大集落へと発展。明治中期の最盛期には30軒を超えるまでに至りましたが、時代の変遷とともにその規模は縮小し、今では2窯元のみが残っています。

※「小野藤次平」は「小野藤治平」と記されているものあります。

鉄分の多い原土を活かした焼き物が特徴

窯元ごとに異なる風合いが楽しめる

窯元ごとに異なる風合いが楽しめる

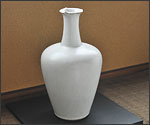

平清水焼は窯元によって、使う釉薬も技法も異なります。千歳山の原土は鉄分の多い硬い陶石で、陶器と磁器それぞれの成分となる土が採れたことから、両方の焼き物が作られてきました。かつては生活用品としての品が生産の中心でしたが、現在は主に石英粗面岩(せきえいそめんがん)が風化した丸山陶石(まるやまとうせき)を使い、窯元ごとに新たな方向性を求めています。

●茶器セット ●フリーカップ ●壺 ●辰砂釉花瓶(しんしゃゆうかびん) ●茶碗

![]()

七右エ門窯

青龍窯